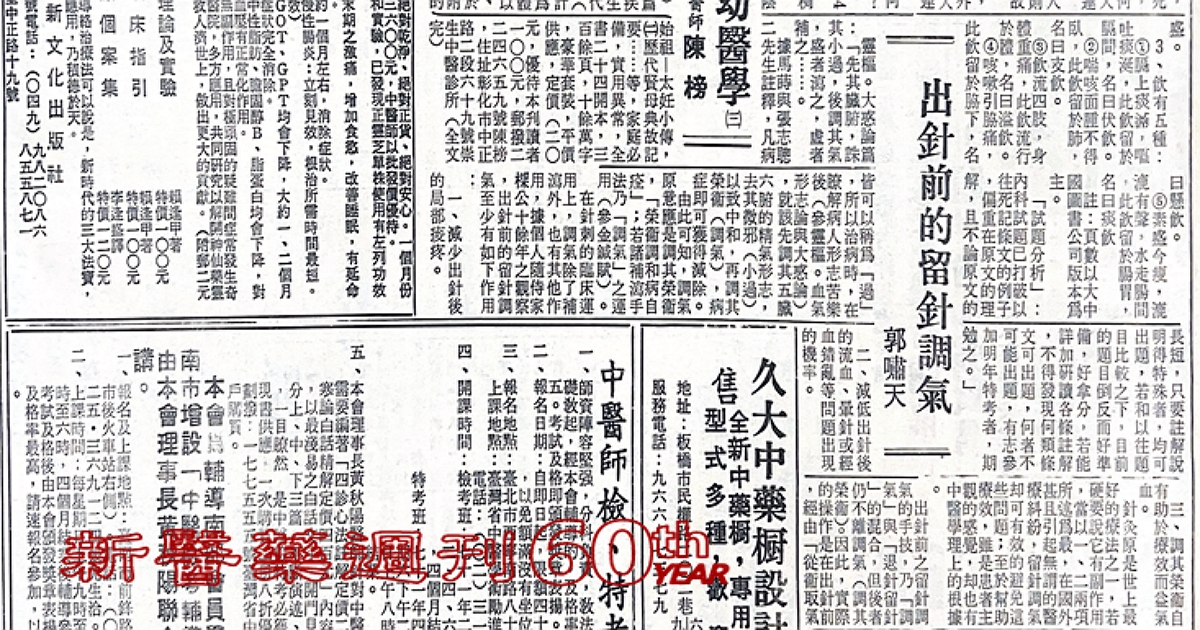

出針前的留針調氣

1982-01-18

900

1982/01/18新醫藥週刊第857期 第二版

文 郭嘯天

《靈樞•大惑論篇》:「先其臟腑,誅其小過,後調其氣,盛者瀉之,虛者補之……。」

據馬蒔與張志聰二先生註釋,凡病皆可以稱為「過」,所以治病時,在瞭解病人形志苦樂後(參《靈樞•血氣形志論與大惑論》,就該先調其五臟六腑的精氣形志,去其微邪(小過)以致中和,再調其榮衞(調氣),病症即可獲得減除。

由此可知,調氣原意應是調其榮衛,「榮衞調和病自痊」,若諸補瀉手法乃「調氣」之運用(參〈金鍼賦〉)。

在針刺的臨床運用上,調氣除了補瀉外,也有其他作用,據個人隨侍家樑公十餘年之觀察,出針前的留針調氣至少有如下作用:

一、減少出針後的局部痠疼。

二、減低出針後的流血、暈針或經血錯亂等問題出現的機率。

三、調其榮衞自有助於療效而益氣血。

針灸原是世上最好的療法之一,若硬要說它有副作用,當以一、二兩項所述為最,在國外甚且引起無謂的醫療糾紛,留針調氣卻可有效的避免這些問題;至於幫助療效,雖是患者主觀的感覺,卻也有中醫學理上的根據。

出針前之留針調氣的手技,乃「調氣」與「退針留針」的混合,但後者仍不離調氣(調其榮衞)。因此,實際的操作是在出針前,經由「從衞取氣,從榮置氣」的調榮衞,確定病勢已退,即病人除了症狀減除外,自覺下針處輕快,醫者針下感也覺得微鬆,乃可將針提到天部皮膚之間,「留一豆許」,停個兩分鐘左右,「致令榮衛縱橫散」,即可輕輕將針取出,再以棉球按揉其孔。

要注意的是針下感未鬆動前不可急速出針,恐「其命即復」,當然也易造成出血、滯針;固不必拘泥「候針自搖(顫動)」,「搖而停之」,更不可對下針即感不適的病患死守留針調氣。

作者簡介

郭嘯天(1955~2014年),台灣知名中醫師、針灸師。中國醫藥學院中醫研究所碩士,美國諾貝爾大學醫學博士,曾任考試院中醫師考試典試委員,中藥典編輯委員,中華自然療法世界總會常務理事、台北市中醫師公會理事。