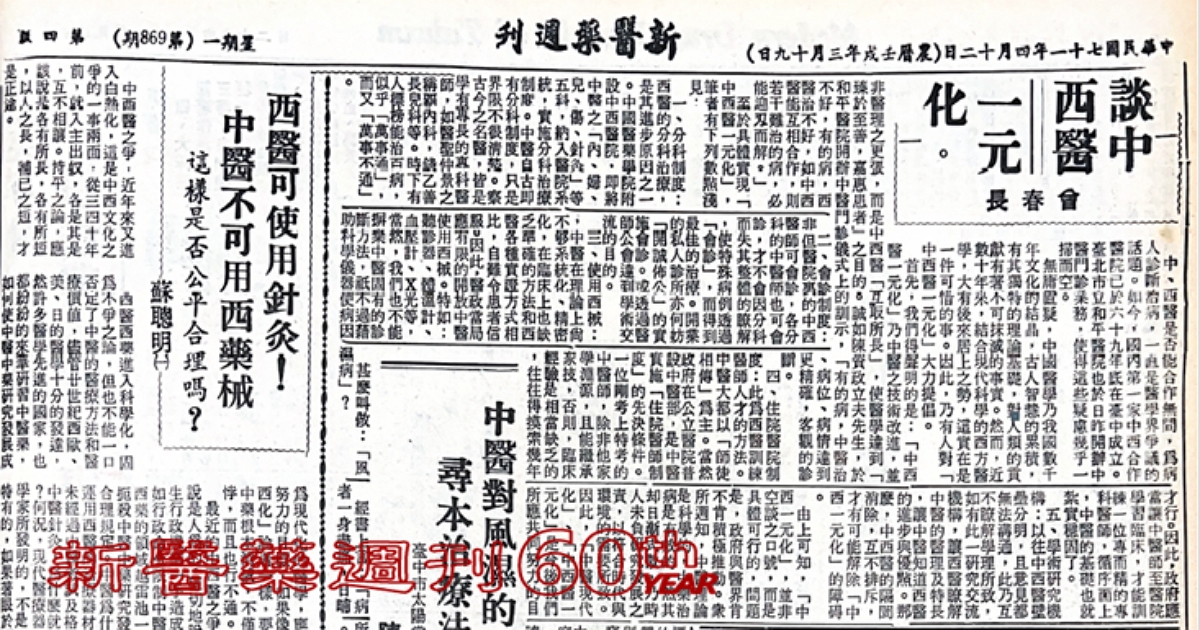

談中西醫一元化

1982/04/12 新醫藥週刊第869期 第四版

本文原載北縣中醫會訊,因其內容珍貴,特以轉載,以供讀者參考。

文 曾春長

中、西醫是否能合作無間,為病人診斷治病,一直是醫學界爭議的話題。如今,國內第一家中西合作醫院已於六十九年底在臺中成立。臺北市立和平醫院也於日昨開辦中醫門診業務,使得這些疑慮幾乎一掃而空。

無庸置疑,中國醫學乃我國數千年文化的結晶,古人智慧的累積,有其獨特的理論基礎,對人類的貢獻有著不可抹滅的事實。然而,近數十年來,結合現代科學的西方醫學,大有後來居上之勢,這實在是一件可惜的事。因此,乃有人對「中西醫一元化」大力提倡。

首先,我們得聲明的是「中西醫一元化」乃中醫之技術改進,並非醫理之更張,而是中西醫「互取所長」,使醫學達到「臻於至善,嘉惠患者」之目的。誠如陳資政立夫先生,於和平醫院開辦中醫門診儀式上的訓示,「有的病,中醫治不好;有的病,西醫治不好,如中西醫能互相合作,則若干難治的病,必能迎刃而解。」至於具體實現「中西醫一元化」,筆者有下列數點淺見:

一、分科制度:

西醫的分科治療,是其進步原因之一,中國醫藥學院附設中西醫院,即將中醫之「內、婦、兒、傷、針灸」等五科,納入醫院系統,實施分科治療制度。中醫自古即有分科制度,只是界限不很清楚。察古今之名醫,皆是學有專長的專科醫師,如醫聖仲景之稱覇內科,錢乙擅長兒科等。時下有人標榜能治百病,似乎「萬事通」而又「萬事不通」。

二、會診制度:

非但醫院裏的中西醫師可會診,各分科的中醫師也可會診,才不會因分科而失其整體的瞭解,使特殊病例透過「會診」,而得到最佳的治療。開業的私人診所亦何妨「開誠布公」的實施會診;或透過醫師公會達到學術交流的目的。

三、使用西械:

中醫在理論上尚不夠系統化、精密化,在臨床上也缺乏準確的方法和西醫各種實證方式相比,自難令患者信服。因此,醫政當局應有限的開放中醫使用西械。例如聽診器、體溫計、血壓計、X光等,當然,我們也不能摒棄中醫固有的診斷方法,冠不過藉助科學儀器使病因、病位、病情達到更精確,客觀的診斷。

四、住院醫院制度:

此為西醫訓練醫師人才的方法。中醫大都以「師徒相傳」為主。當然政府在公立醫院普設中醫部,是中醫實施「住院醫師制度」的先決條件。一位剛考上特考的中醫師,除非他家學淵源,且能繼承家技,否則,臨床經驗是相當缺乏的,往往得摸索幾年才行。因此,政府應當讓中醫師至醫院學習臨床,才能訓練一位專而精的專科醫師,循序而上,中醫的基礎也就紮實穩固了。

五、學術研究機構:

以往中西醫壁壘分明,且意見都無法溝通,此乃互不瞭解學理所致,如有此一研究交流機構,讓西醫曉解中醫的醫理及特長,讓中醫知道西醫的進步與優點。那麼,中西醫的隔閡消除,互不排斥,才有可能解除「中西一元化」的障礙。

由上可知,「中西一元化」,並非空談之口號,而是具體可行的,問題是,政府與醫界肯不肯積極推動。衆所週知,中醫理論是科學的,中藥治病是有效的,然其卻日漸式徵,乃時人未負研究發展之責,以符合時代與環境的需要所致。

因此,「中醫現代化」、「中西醫一元化」是今後我們所應共同努力的目標,使祖先留下來的珍貴遺產,由我們手中發揚光大,則人類之福,亦無窮矣。