中醫十問

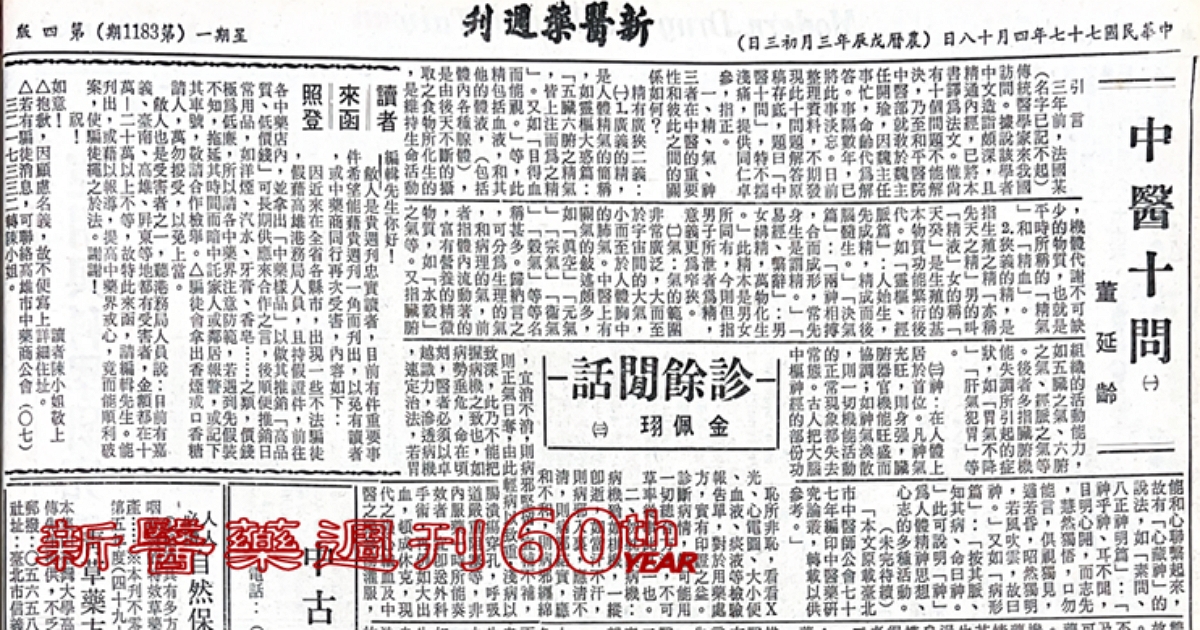

1988/04/18 新醫藥週刊第1183~1188期 第四版

文 董延齡

三年前,法國某(名字已記不起)傳統醫學家來我國訪問。據說該學者中文造詣頗深,且精通《內經》,已將本書譯為法文。惟尚有十個問題不能解決,乃至和平醫院中醫部就教於魏主任開瑜,因魏主任事忙,命齡代為解答。事隔數年,已將此事淡忘。日前整理資料,不期發現此十問題解答原稿存底,題曰「中醫十問」,特不揣淺深,提供同仁卓參,指正。

一、精、氣、神三者在中醫的重要性和彼此之間的關係如何?

精有廣狹二義:

(一)精:

1.廣義的精,是人體精氣的簡稱,如《靈樞•大惑篇》:「五臟六腑之精氣,皆上注而為之精」。又如「目得血而能視。」等,此精包括血液,和其他的體液(包括體內各種腺體),是由後天不斷的攝取之食物所化生的,是維持生命活動,機體代謝不可缺少的物質,也就是平時所稱的「精氣」和「精血」。

2.狹義的精,是指生殖之精,亦稱先天之精,男的叫「精液」,女的稱「天癸」,是生殖的基本物質,功能繁衍後代。如《靈樞•經脈篇》:「人始生,先成精,精成而後腦髓生。」《決氣篇》:「兩神相搏,合而成形,常先身生是謂精。」《易經•繫辭》:「男女媾精,萬物化生。」此精本是男女所同有,今則但指男子所泄者為精,意義更為窄狹。

(二)氣:

氣的範圍非常廣泛,大而至於宇宙間的大氣,小而至於人體胸中的肺氣。中醫上有關氣的敍述頗多,如「真空」、「元氣」、「宗氣」、「衞氣、「穀氣」等等名稱甚多。歸納言之,可分為生理的氣,和病理的氣,前者指體內流動著的,富有營養的精微物質,如「水穀」之氣等。又指臟腑組織的活動能力,如五臟之氣、六腑之氣、經脈之氣等。後者多指臟腑機能失調所引起的症狀,如「胃氣不降」、「肝氣犯胃」等。

(三)神:

在人體上居於首位。凡神氣充旺,則身强,臟腑器官機能旺盛而協調;如神氣渙散,則一切機能活動的正常現象都失去常態。古人把大腦中樞神經的部份能和心聯繫起來,故有「心藏神」的說法,如《素問•八正神明篇》:「神乎神,耳不聞,目明心開,而志先,慧然獨悟,口勿能言,俱視獨見,適若昏,昭然獨明,若風吹雲,故曰神。」又如《病形篇》:「按其脈,知其病,命曰神。」此可說明「神」為人體精神思想、心志的多種活動。

(四)三者之間的關係:

古人謂精、氣、神為人身「三寶」又稱「三奇」,三者互相影響,交互作用,構成了人體。生理上和病理上的種種活動,由是產生了生命現象及其變化的根本,三者之間關係非常密切,精是有形的,神是無形的,氣介乎二者之間,若就其化生關係來說,則神由氣生,氣由精生。若就其體用關係來說,則精為體、神為用。三者存則俱存,亡則俱亡。古人說:「精脫者死、失神者亦死」就是此意。

二、神、魂、魄、意、志的字義和功能如何?

(一)神:

一般是指事理微妙難知者而言。古代中醫上則指水毅之精氣,有形可見者為精,無形可見者為神。(參前條)《靈樞•平人絕穀篇》:「故神者,水穀之精氣也」、《本神篇》:「兩精相搏,謂之神。」

「神」是神態、知覺、運動等生命活動現象的主宰,它和五臟中的「心」關係最為密切,因為神是藏在心內的。故《靈樞•邪客篇》:「心者,五臟六腑之大主也,精神之所舍也。」

(二)魂:

屬於一種精神活動,它是一種陽性精神活動。《靈樞•本神篇》:「隨神往來謂之魂」。 謂人之精神能離形體而存在者也。如《易•繫辭》:「遊魂為變。其藏在肝,肝氣疏泄條達,而情志正常,叫肝藏魂。如肝病多夢,神志不安,即所謂肝不藏魂。」

(三)魄:

謂人之精神依附形體而存在者,它是一種陰性的精神活動,如《金鑑》:「魄、陰之靈,並精出入。」又如《左傳》:「人始化生曰魄。」

(四)意:

它表示一種思維活動。《靈樞•本神篇》:「心有所憶,謂之意。」其藏在脾,如《素問•宣明五氣篇》:「脾藏意」。而《難經•卅四難》則說「脾藏意與智」。

一般所謂意是指意識一切精神現象,如知覺、記憶、想像等皆包括之。若就其所藏而論,脾與心似又不可分。故前人所立「歸脾湯」證,多指情志和精神方面的病。

(五)志:

表示一種心理的託向。《靈樞•本神篇》:「意之所存謂之志。」《論語》:「吾十有五而志於學。」其藏在腎,又如《素問•宣明五氣篇》:「腎藏志。」《難經卅四難》:「腎藏精與志。」意謂,志蘊藏於腎氣之內,腎氣健旺的人,意志亦堅强也。

以上:神、魂、魄、意、志有的表示精神活動的範園;有的代表心理活動的層次,由下而上,越往上層次越高,範圍亦越大。

三、心、心主、心包、心包絡之間的關係和生理功能為何?

(一)心:

為五臟之一,是五臟中最重要的一個器官,即所謂「君主之官」,又凡血液的運行,都有賴於心氣的推動,即所謂「心主血脈」。但從另一觀點來看,心又是指中樞神經系統的一些活動,所謂「心藏神」;《素問•靈蘭秘典》:「心者,君主之官,神明出焉」,「心者,生之本,神之變也。」很明顯的說明「心」除了是一個生理器官外,亦為人體精神活動的主宰。又古人對腦的生理功能比較模糊,凡腦的功能多認是「心」的作用。

(二)心主:

簡言之,即「心」為人體主宰之意。為前面所說:「心者,主之官,神明出焉。」君主是古代封建名詞,有統帥羣倫,高於一切的含義,意即「心」在臟腑中居於首要地位。

(三)心包、心包絡:

「心包」即心包絡的簡稱,它是心臟的外膜,上附絡脈,絡脈是通行氣血的道路,其功用為保護心臟、通行血、營養心臟。

由上所述,可知心、心主、心包、心包絡,四者分而言之為四,合而觀之為一。前二者,除了生理功能外,還包含了高級神經中樞的種種活動。後二者,名稱不同實則為一。其功用多屬生理的部份,亦和中樞神經活動有關。

四、三焦和宗氣、精氣、元氣之間的關係如何?

(一)三焦:

是指人體的部位而言,上焦是指胸膈以上的部位,包括心、肺;中焦是指膈下至臍以上的部位,包括脾、胃、肝、膽等;下焦是指臍以下的部位,包括腎、膀胱、小腸、大腸等(從生理病理的角度來看,下焦還包括部位較高的肝,故下焦往往肝腎並論),從三焦的功能而言,如《靈樞•營衛生會篇》說:「上焦如霧」(指心肺的輸布作用);「中焦如漚」(指脾胃的消化轉輸作用);「下焦如瀆」(指腎與勝胱的排尿作用並包括腸道的排便作用)。以上對三焦生理功能的說明,可知三焦是人體組織部位一個概括的名詞。

(二)宗氣:

是存在於胸中的氣,由飲食水毅所化生的營衛之氣和吸入的空氣相合而成,它積存於上焦。《金鑑》云:「胃之大絡名曰虛里,動左乳下,有過不及,其動應衣、宗氣也。」

(三)精氣:

是充養臟腑的精華,是維持生命活動不可少的物質。通常是指後天之精(飲食化生)而言,但和腎臟(生殖系統)本身所藏的精氣(男女媾精的精氣)有不可分割的關係,只有臟腑的精氣充足,腎藏本身才有充盛的精液。

(四)元氣:

又稱「原氣」,包括元陰之氣和元陽之氣,是由先天之精氣所化生,賴後天攝入之營養不斷滋生;元氣發源於腎和命門,藏於臍下的「丹田」,借「三焦」的通路敷布全身,推動臟腑等組織一切的活動,是人體生化動力的源泉,故稱「元氣」。

由以上的說明,可知「宗氣」積存於上焦、與上焦關係密切。「元氣」發源於下焦,化生於中焦敷布於全身,和三焦均有密切的關係。「精氣」發源於中焦、充養於五臟六腑、四肢百骸更離不開三焦的敷布作用,古書上說:「氣化三焦」更說明了氣的作用和全身都有關係。

五、先天、後天?

(一)先天:

一般是指由父母遺傳所得來的體質。古人認為,先天和腎臟有不可分割的關係,故說:「腎為先天之本」、「腎王先天」。說明腎為先天生殖發育之源。

(二)後天:是指出生以後,由飲食起居所受的影響。人出生以後需賴飲食來促進身體的生長發育,而食物的消化,更賴脾胃功能的健全,才能獲得充分的營養,所以說「脾主後天」。

後天可以單指脾,也可以脾胃並論,因此「後天失調」多指脾胃不好、營養不良、發育不全而言。由以上的說明,可知「先天」與腎(生殖系統)的關係最密切,「後天」和中焦的脾胃關係最密切。

六、何謂「小心」?何謂焦原?

(一)小心:

語出《素問•禁刺論》:「七節之旁,中有小心」,歷代醫家對些看法不同。

1.指心包絡,馬蒔:「自五椎(心俞)之下而推之,則包絡當垂至第七節而止…蓋心為大心,包絡為小心也。」

2.指命門,吳鶴臬:「下部之第七節也(指尾椎向上數第七椎)其旁乃兩腎所繫,左為腎、右為命門,相火代君以行事,故曰小心。」

3.指膈俞,張志聰:「七節之旁,膈俞之間也,中有小心者,謂心氣之出於其間極微、極細也。」

(二)焦原:

即命門。以其為三焦之根源,故名。古人謂:「三焦為中清之府,調和內外,營養左右,宣導上下,其根在兩腎之間,有細胶一條,貫於脊骨,名曰命門,是為焦原。」

七、奇經八脈循行過程中,有經過正經的穴道,這些穴道,除了一般的作用外,能不能用來治療奇經八脈的病?如果可用為何用?

不拘於常經者,謂之奇經;對經氣有調節、輸布與蓄留作用。「越人」比之為湖泊與河川溝渠。凡奇經之疾病,如適症者,均可藉以治療。惟各脈病候過多,難以盡述,如屬《難經》所指之特定病候,例如:「陽維為病,苦寒熱;陰維為病,苦心痛……。」等可取其郄穴效果較佳。其他則隨經取之。此外八脈交會穴可以遷用。例如衝脈公孫,陰維內關,配合治療心胸、胃部等疾病。

八、針刺是補,還是瀉?如何補瀉?

補瀉是針刺的必要手法。一般來說,針刺以瀉為多,故前人著述中常說:「得氣即瀉」。為何補瀉?可參閱《針灸大成•神應經補瀉篇》或《郭著中國針灸經穴學》。

九、留針時究竟起什麼作用?留針和不留針之關係為何?

留針是從針刺病人身體組織到出針中間的一段過程。對某些病而言,留針可增加治療效果。留針和不留針,需視病情而定,一般而言,久病常需留針,古人有留針為補,不留針為瀉之說,此說臨床上仍待繼續研究。

十、針刺得氣時之情形為何?

在病人來說,針刺後,患者有痠、麻、脹、重四種感覺之一者,即為得氣。若同時有二種以上感覺者亦為得氣。在醫生來說,針刺後,醫生運針時,感覺針下沉緊,如魚吞鈎時,即為得氣。

作者簡介

董延齡,民國24年(1935年)生於山東省費縣(今平邑縣)保定莊,出身中醫世家,祖父董建文、父親董子祥皆為魯南知名中醫。自幼在家庭薰陶與父親嚴教下,熟誦《四診心法》、《雜病心法》、《婦科心法》、《雷公炮製藥性賦》、《湯頭歌訣》等中醫經典,奠定深厚基礎。1974年畢業於淡江大學,通過中醫特考。此後持續精進,先後師承南懷瑾老師、明儀法師、孫培榮、朱訓等名師,深入研習中醫與易學。民國69年成功救治昏迷不醒、久治無效的老立委李文齋,聲名大噪。其後曾應邀赴阿拉伯聯合大公國為國王及多位王室成員診治,獲譽「國醫」。

曾任立法院、考試院特聘中醫師,郵政總局中醫室主任醫師,中醫師考試典試委員、檢覆委員以及衛生署中醫藥委員會委員等職。著有《雜病診治經驗談》、《六味地黃丸為養生妙方》、《延齡醫談》、《中醫急病診治》、《生出優秀寶寶》、《懷孕前後體質調養手冊》等書,並出版有聲書《現代優生八部曲》。