七一三一七 迎接中醫年

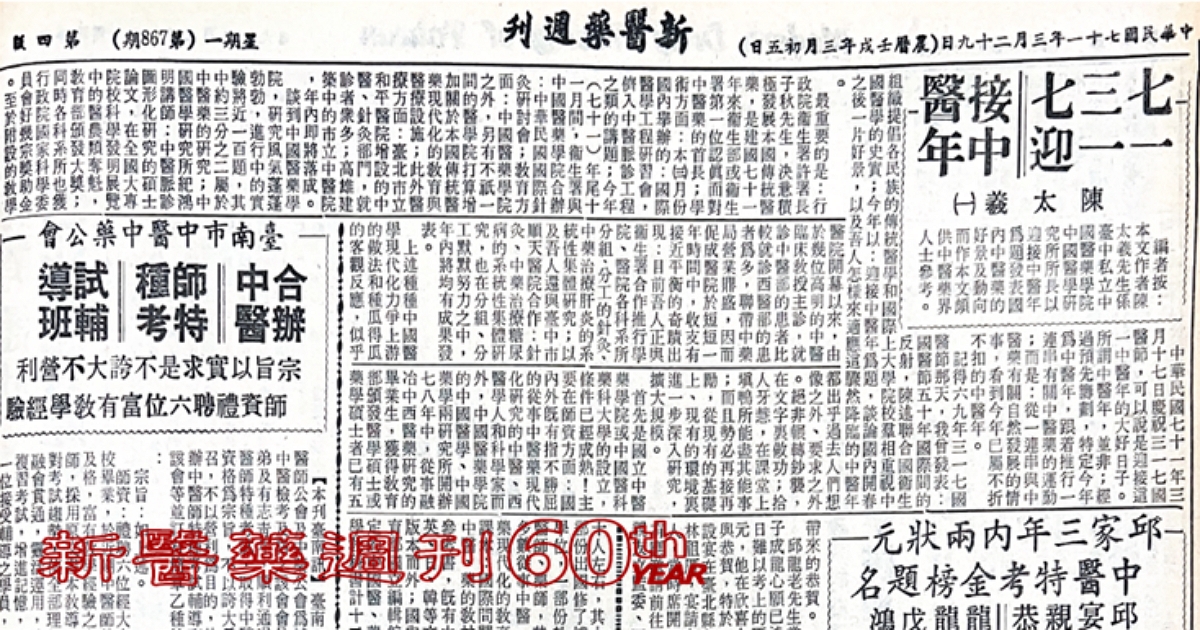

1982/03/29 新醫藥週刊第867~868期第四版

本文作者陳太羲先生係臺中私立中國醫藥學院中國醫學研究所所長,以迎接中醫年為題,發表國內中醫藥的好景及動向,而作本文頗供中醫藥界人士參考。

文 陳太羲

中華民國七十一年三月十七日慶祝三一七國醫節,可以說是迎接這一中醫年的大好日子。所謂中醫年,並非經過預先籌劃,特定今年為中醫年,跟着推行一連串有關中醫藥的運動,而是從一連串與中醫藥有關自然發展的情事,看到今年已屬不折不扣的中醫年。

記得六十九年三一七國醫節那天,我曾發表:國醫節五十年國際間的反射,陳述聯合國衞生組織提倡各民族的傅統醫學和國際上大學院校羣相重視中國醫學的史實,今年以迎接中醫年為題,談論國內開春之後一片好景,以及吾人怎樣來適應這驟然降臨的中醫年。

最重要的是行政院衞生署許署長子秋先生,決意積極發展本國傳統醫藥,是建國七十一年來衞生部或衞生署第一位認真面對中醫藥的首長;學術方面,本(三)月份國內舉辦的「國際醫學工程研習會」,儕入中醫脈診工程之類的講題,今年(七十一)年尾十一月間,衞生署與中國醫藥學院合辦「中華民國國際針灸研討會」;教育方面,中國醫藥學院之外,另有不祇一間的醫學院打算增加關於本國傳統醫藥現代化的教育與醫療設施;此外,醫療方面,臺北市立和平醫院增設的中醫、針灸部門,就診者眾多,高雄建築中的市立中醫院,年內即將落成。

談到中國醫藥學院,研究風氣蓬蓬勃勃,進行中的實驗將近一百題,其中約三分之二屬於中醫藥的研究,中國醫學研究所紀鴻明講師:中醫脈診圖形化研究的碩士論文,在全國大專院校科學發明展覽中的醫農類奪魁,教育部頒發大獎;同時各科系所也獲行政院國家科學委員會好幾宗獎助金。至於附設的教學醫院開幕以來,由於幾位高明的中醫臨床教授主診,就診中醫部的患者比就診西醫部的患者為多,連帶中藥局營業鼎盛,因而促成醫院於短短一年時間中,收支有接近平衡的奇蹟出現,目前吾人正與衞生署合作推行學院、醫院各科系所分組、分工的針灸,中藥治療肝炎的系統性集體研究,以及吾人還與臺中市順天醫院合作針灸、中藥治療糖尿病的系統性集體研究,也在分組、分工默默努力之中,年內將均有成果發表。

上述種種中國醫學現代化力爭上游的做法和種瓜得瓜的客觀反應,似乎都出乎過去人們想像之外、要求之外。絕非輾轉抄襲,在文字裏做功,拾人牙慧,在課堂上填鴨所能盡其能事,而且勢必再接再勵,從現有的基礎上、現有的環境裏進一步深入研究,擴大規模。

首先是國立中醫藥學院或中國醫科藥科大學的設立,條件已經成熟!主要在師資方面,國內外既有指不勝屈的從事中醫藥現代化研究的中醫、西醫學人和科學家以外,中國醫藥學院的中國醫學、中國藥學兩研究所開辦七、八年中,從事融冶中西醫藥研究的畢業生,獲得教育部頒發醫學碩士或藥學碩士者已有五十人左右,其中一部份出國修了博士學位,一部份執業醫師、藥師,其餘多數從事中醫、中藥現代化的教育。

國際間關於中醫、藥的教材及參考書,既有中、英、日、韓等文字版本以外,國內教育部國立編譯館審定的中國醫、藥大學教科書,計十二部。其中六部早經正中書局等出版,另六部已送正中書局待印,至於興學擘劃的其餘條件,如校舍、設備、圖書之類,祇須通過足够的預算,籌辦當無困難。

這和鄰邦韓國的面積、人口相比,他們全國竟具七個漢醫學院或漢醫科大學,而中醫學發祥地的中華民國却只有一所私立中國醫藥學院,小而言之,我國發明的針灸醫學,復興後風行全球,且為聯合國衞生組織所承認。試看鄰邦日本,歷古的三年制針科或灸科學校,隨處皆是,反而發祥地的中華民國,却無一間針灸專科學校存在!對於這類復興中國醫藥文化最基本的教育設施,吾人十二分盼望今年以內政府有所籌劃。

十分令人興奮的是衛生行政發展中醫藥的一貫作業呼之欲出,國家於臺北恢復南京首都中醫院、重慶陪都中醫院及省立醫院中開設中醫並針灸部門,當為社會迫切的需求。在政府以往輔助、獎勵中醫藥研究的既有成就上,展開具規模的基礎醫學鑽研,消除知其然而不知其所以然的缺憾,展開具規模的臨床醫學考驗,克服目前死亡例最高的一些疾病,以及增闢中藥農場。經營中藥製藥工業等非政府擘劃不可的傳統醫藥文化事業,這在目前知識競走的時代裏,幾乎每一環節,都必須劍及履及,說做就做,纔能免於落後。

三一七國醫節,是民國十七年汪精衞、褚民誼等指使衞生機關廢止中醫中藥,全國大譁,中醫藥業者發動南京請願,幸蒙元老陳果夫、立夫先生多人支持,推翻廢止案件,二十年三月十七日隨於首都南京成立中央國醫館,立夫先生被選為理事長,國家因而訂三一七為國醫節。

經過半個世紀,復於立夫先生出任中國醫藥學院董事長的這幾年中,國內醫藥的現代化,不隨濁波,不落下乘,務必從高深遠大發展,贏得國際學壇重視,備承政府當軸倡興,雖說不是僥倖所致,但也想不到好轉的如此快速!

吾人面臨這中醫年的驟如其來,可以意會是愛好中國傳統醫藥的中西醫藥學人和科學家精誠合作、逢山開路、逢水築橋的啓蒙!今後全面發展擴大層次的傳統與現代;科技與人文;理論與實踐,見賢思齊,人人站上屬於一已所長的岡位,範圍廣闊:

一、研究的實務:沒有無傳統的現代,埋頭文獻、文物中,還分中醫、中藥史和中醫學、中藥學史的研究;融冶中西醫藥於一爐,埋頭電器、玻皿中;還分中醫、中藥現代化和中醫學、中藥學現代化的研究。

二、推廣的實務:醫療臨床上,四診、八綱、辨證、論治等實踐考驗,

教學醫院裏,中醫、中藥、中護、食療(營養師)等專業訓練,以及處理中醫、中藥的衛生行政專才,如何教育培養之類,都是歷史的巨大使命。

這樣看來,吾人今天所處的環境,已不是向社會叫冤、訴苦,對西醫爭長、論短的時代,而是勢必放棄坐而言,來看立而行的成果了。因之記取半世紀同道們相互抵銷力量的種種教訓,掌握這千載一時難得的機會,發揮團隊精神,分工合作,統計動員的人力,預作長遠的計劃,相信是今天迎接上述所謂中醫年的重大課題。但願從今以後,在這開荒、布種的基礎上,展開有關學科,人人盡力,怒放燦爛花朵,聯合海內外專家學人,結出碩大的果實,以豐富救人濟世的大業,為期將不在遠了。

作者簡介

陳太羲為著名針灸專家。曾任中央國醫館秘書,首都中醫院主任醫師,寓居香港時擔任東方醫學研究所所長、香港中華中醫學院院長/董事長、亞州傳統醫學國際學會理事等職。臺灣中醫師考試典試委員、臺灣中國醫藥學院教授、中國醫學研究所所長、針灸研究中心主任、附設醫院中醫副院長等要職。著有《十二解剖圖譜》、《穴體解剖意象圖》、《東方醫學範疇》。