中藥藥理研究與臨床應用之展望

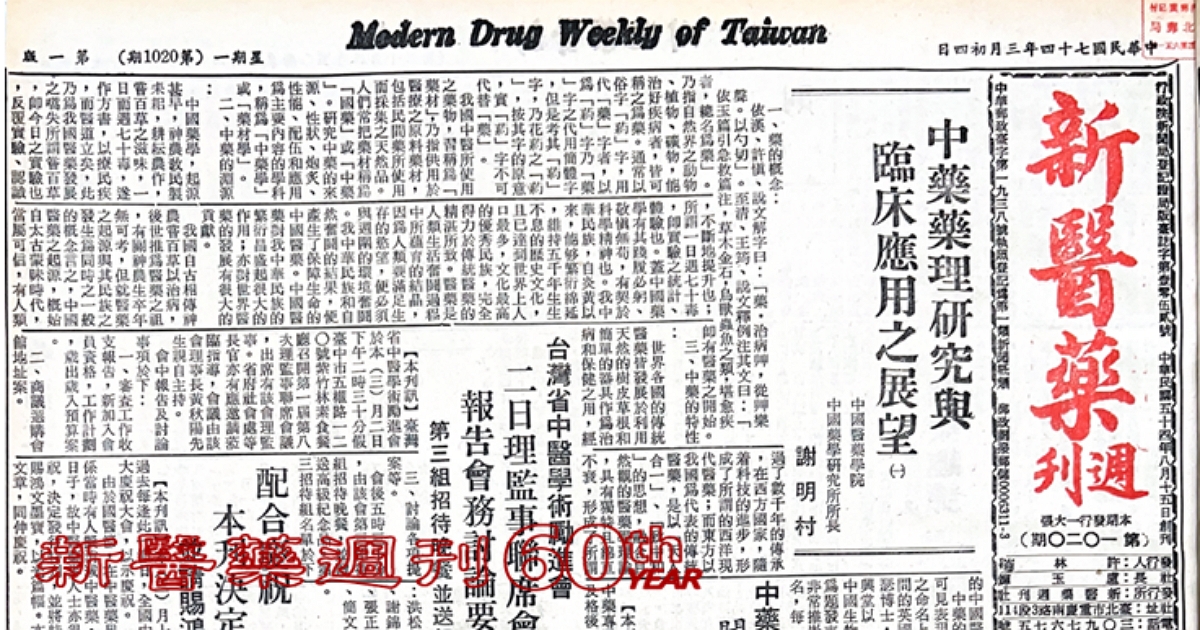

1985/03/04 新醫藥週刊第1020~1026期

文 謝明村

一、藥的概念:

依漢•許慎《說文解字》曰:「藥,治病艸,從艸樂聲。以勺切」。至清•王筠《說文釋例》注其文曰:「依玉篇引急救篇注,草木金石,鳥獸蟲魚之類,堪愈疾者,總名為藥」。乃指自然界之動物、植物、礦物,能治好疾病者,皆可稱之為藥。通常以俗字「葯」字,用代「藥」字者,以為「葯」字乃「藥」字之代用簡體字,但是考其「葯」字,乃花葯之「葯」,按其字的原意,實「葯」字不可代替「藥」。

我國中醫所使用之藥物,習稱為「藥材」,乃指供用於醫療之原料藥材,包括民間藥所使用而採集之天然品。人們常把藥材稱「國藥」或「中藥」。研究中藥的來源、性狀、炮炙、性能、配伍和應用為主要內容的學科,稱為「中藥學」或「藥材學」。

二、中藥的淵源:

中國藥學,起源甚早,神農教民製耒耜,耕耘農作,嘗百草之滋味,一日而遇七十毒,遂作方書,以療民疾,而醫道立矣,此乃為我國醫藥發展之嚆矢,所謂嘗百草,即今日之實驗也,反覆實驗、認識不斷地提升也;所謂一日遇七十毒,即實驗之統計、體驗也。蓋中國藥學有其踐履必躬、敬慎無苟,有契於科學精神也。

我中華民族,自炎黃以來,能夠繁衍綿延,維持五千年生生不息的歷史文化,且已達到世界上人口最多,文化最高的優秀民族,完全得力於傳統醫藥的精湛所致。醫藥是人類生活奮鬥過程中所蘊育的結晶,因為人類要滿足生存的慾望,便必須與周圍的環境奮鬥。我中華民族和自然奮鬥的結果,便產生了保障生命的中國醫藥。中國醫藥對我中華民族的繁衍昌盛起很大的作用;亦對世界醫藥的發展有很大的貢獻。

我國自古相傳神農嘗百草以治病,後世推為醫藥之祖,有關神農生卒年無可考,但就醫藥之起源與其民族之發生為同時之一般的概念言之,中國醫藥之起源,概始自太古蒙昧時代,當屬可信,有人類即有醫藥之開始。

三、中藥的特性:

世界各國的傳統醫藥皆發展於利用天然的樹皮草根和簡單的器具作為治病和保健之用,經過了數千年的傳承,在西方國家,隨著科技的進步,形成了所謂的西洋現代醫藥;而東方以我國為代表的傳統醫藥,是以「天人合一」、「致中和」的思想,融合自然觀的醫藥學理論,具有獨特且綿亙不衰,形成了所謂的中國醫藥。

中藥的特性諸多可見表現在其藥名之命名上,來華訪問的英國學者李約瑟博士,在臺中中興堂以「中古世紀中國生物之分類」為題發表演講,他非常推崇中藥之命名,每一種藥都有學名及俗名,這些都合乎科學的精神。中藥的命名,有它一定的意義,有因氣味而命名者,如丁香;有因形態而命名者,如鉤藤;有因顏色而命名者,如靑黛;有因生長特性而命名者,如桑寄生;有因入藥部位而命名者,如桂枝等。

中藥的另一特性在於其運用之基本規律,遵循中藥之四氣(寒、熱、溫、涼),五味(辛、酸、甘、苦、鹼)、升降、浮沉、補瀉及歸經等性能以治療疾病。中藥基本治病的精義在於調整身體內部的陰陽偏勝。本院董事長陳資政立公指出,自然科學以「數、理、化」三者來研究「物」的道理,所以西醫看病從「化」字入手,而愈研究愈細微,從細菌到病毒,所謂「盡精微」;而中國人認為物性不足以盡人性,人是萬物之靈,把整個宇宙看成一個有機體,《易經》以「數、理、象」三者來研究「人」的道理,所以中醫看病就從大自然的「象」方面去研究,即所謂的「致廣大」。所以中藥運用於治病之特性在於其調和陰陽,以達平衡正常生理機能為目的。

四、中藥現代化的途徑:

在這裏我們要探討中藥現代化,考慮先從何處著手?如何做?做到什麼程度才算現代化?譬如大家所熟悉的冬令進補劑,所謂的「補」,到底「補」什麼?我們應如何證明其有「補」的作用?是否有其「補」的效價存在?吃「補」是否有盲從和浪費的存在?如四物湯是人們所認為「補」的基本方,到底對人體功能在那裏?是否有免疫促進作用,能提高細胞的免疫功能,其機轉又如何?又社會上常有人說某某病,用中醫藥治好,中醫藥有其神奇與療效,但其有效性缺乏現代所謂的臨床數據。相反的亦有人認為中醫藥沒有存在的必要,主張廢除,但中醫藥能綿亙到現在,是有其存在的價值與理由。

因中藥現代化首先須以中醫學的理論,以辨證論治為基礎,依傳統用藥理論與原則,遵循本草記救藥物功能為依據,與現代醫藥學互相印證。如清熱解毒劑可能與消炎抗菌作用有關。但有些藥物存在著許多未能解明的成分、藥理作用和機轉。因此用植物化學、藥理學或其他方法,無法解明某些中藥之作用時,就逕作其為無效或不科學之結論,必須作各方面的探究,以求更完整或發現其新的作用和價值。

當今首要工作即從歷代豐富的中藥典籍中整理傳統的醫學理論和用藥準則,利用現代臨床研究方法以說明傳統文獻所載者之療效,尤以對藥材之研究。恩師那琦教授早有論述,他對於中藥之系統研究有精湛之創見。原則上先從本草考察,藥用植物學研究開始;以生藥學驗明正身,去菌存真;以植物化學去粗取精;以藥理學印證藥效解明其機轉。其他關於中藥十八反、十八畏、相須相使、性味、歸經及炮炙方法等,均有待於使用現代方法,重新整理,確認其是否有意義,以免陷入食古不化,躭延進步與發展。

五、中藥藥理研究的重要性:

中藥藥理的研究,乃促進中藥現代化的重要一環,通過藥理學的研究,以闡明中藥之作用機轉,究明藥物的毒性、副作用、確認有效的劑量,以針對用藥目標,探研其效價,俾減少盲從和浪費。

根據藥理學研究結果,提供發展中藥的新作用和新用途。惟從事藥理學之研究,不但要重視篩選性實驗;也要做系統性藥理實驗;不但個別藥材之藥理要究明,方劑藥理更要解析。對於民間藥,可以先從個別藥之成分分離及其藥理上著手;但對於傳統方劑,應從整個處方內容物之方劑藥理作用上著手。如此才能獲致各個藥材和方劑臨床應用,共同邁進現代化的領域。

六、中藥藥理研究與配合臨床研究的發展:

中藥應用之極致在於方劑之配合及臨床使用,因此中藥藥理研究必須配合臨床研究始能相輔相成。如中藥有許多活血化瘀劑在臨床上有相當好的療效,但其藥理作用及機轉又如何?又如酸棗仁湯能治療虛勞虛煩不得眠,但其現代臨床療效之判定數據又如何?其藥理作用及機轉又如何?這些均有待於現代科學知識和方法去研究,將中藥方劑藥理研究,配合臨床研究,重新檢討印證及作更深入的研究。

藉此機會順便報告我最近的研究專題。因感於現代生活在這充滿緊張、壓力、繁忙的時代,每人或許有一點失眠的經驗。西藥治療焦慮失眠症有副作用的產生,包括昏睡、虛弱感、頭暈、耐藥性等症狀。

因此尋找中藥治療焦慮失眠症之方劑,獲國科會補助研究「酸棗仁湯鎮靜效果之研究」,從事藥理學與臨床配合之研究,用現代科學方法與統計來分析酸棗仁湯臨床鎮靜之效果,並探討藥理作用及機轉。中藥方劑是將數種藥材配合,彼此之間發生藥性相加相乘或相拮抗的作用。中藥即使在現在,仍然常被批評為不科學,這是由於中醫藥多靠累積經驗,缺乏事實證明及解釋其作用機轉來獲普遍信任。其實經驗的累積,臨床療效的判定即是科學的。用藥理實驗來證實古方療效,這是一個開端,將中藥藥理研究與臨床應用相結合之研究,將來在這方面將再繼續研究。

我們中國醫藥學院附設醫院為全國首創之中西醫合一醫院,在北港又再成立第二附設醫院,為中藥藥理研究和臨床配合研究展開了嶄新的一頁,病人在面臨治療時,中藥的選用扮演了一個重要的角色。

七、結語:

關於中藥研究,尤以其藥理學研究,如能配合臨床應用及推展建教合作,將有助於加速中藥現代化及達成中西醫一元化的目標,使傳統醫學與現代醫學相結合。我國中藥研究之學術機構有臺大醫學院、陽明醫學院、臺北醫學院、高雄醫學院、國立中國醫藥研究所及中國醫藥學院;民間製藥廠有順天堂、勝昌等皆致力於中藥之研究發展,他們有好的設備及優秀的人才,為我國中藥發展史上奠定了堅固的基礎。

還有更重要的課題是對於研究中藥的人才如何發掘、培育及運用。工商界要體認人才的培育不應完全仰賴他人,自己要負起責任,學校培育人才的重點主要在灌輸知識學理,而人才長期的培育,進入工廠後,不斷的歷練,要工商界掏腰包作教育投資。

最後懇切各位工商界領袖共同為中藥現代化而貢獻才智和熱忱,俾對社會提供更多的貢獻,以進國家民族的健康和幸福。祝大會成功。

(本文為第七屆中韓製藥合作策進會議專題演講。因內容寶貴,特採誌以供參考。)

作者簡介

謝明村,台灣省彰化縣人,中國醫藥大學中國藥學研究所碩士、東京醫科大學藥理學科醫學博士。曾獲羅馬尼亞歐拉迪亞大學及維索迪斯大學頒授榮譽博士學位。曾任台中中國醫藥大學校長、中山醫學大學兼任教授、行政院衛生署中醫藥委員會委員、國際東洋醫學會理事。著有《中國藥材學》、《中藥學概論》、《中藥調劑學》等,對中藥教育與研究貢獻卓著。