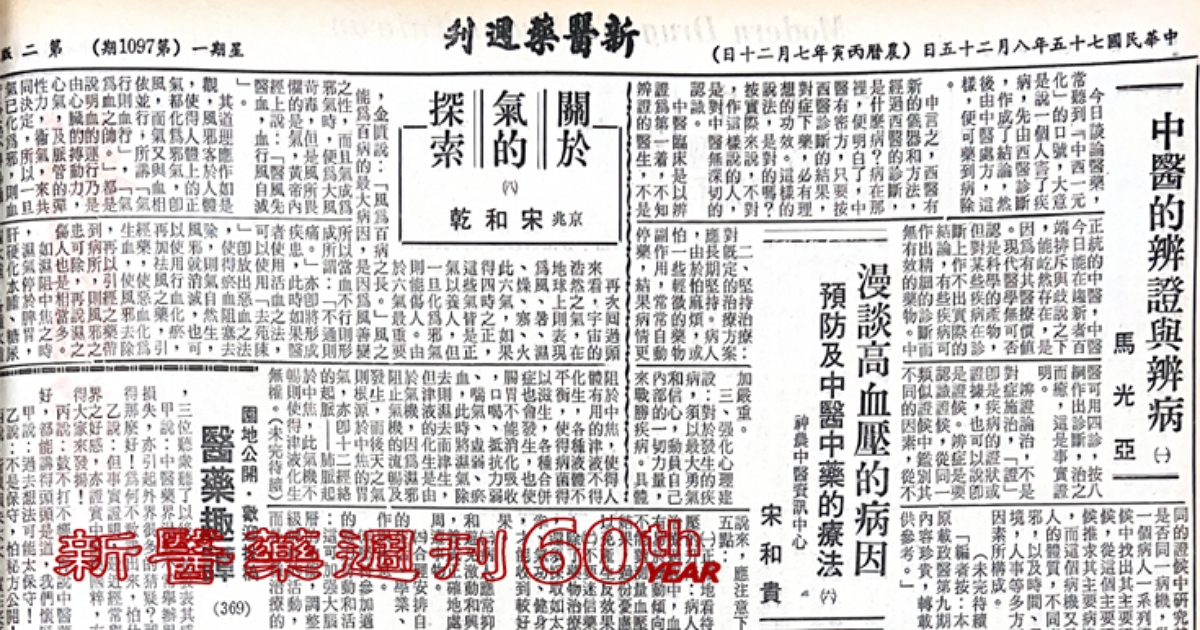

中醫的辨證與辨病

1986/08/25 新醫藥週刊第1097期 第二版

文 馬光亞

今日談論醫藥,常聽到「中西一元化」的口號,大意是說一個人害了疾病,先由西醫診断,作成了結論,然後由中醫處方,這樣,便可藥到病除。

申言之,西醫有新的儀器和方法,經過西醫的診斷,是什麽病?病在那裡,便明白了;中醫有密方,只要按西醫診斷的結果,對症下藥,必有理想的功效。這樣的說法,是對的嗎?

按實際來說,不對!作這樣說的人,是對中醫無深切的認識。

中醫臨床是以辨證為第一著,不知辨證的醫生,不是正統的中醫,中醫今日能在趨新者百端排斥與歧說之下,能屹然存在,是因為有其醫療價值。現代醫學無可否認是科學的產物,但對某些疾病在診斷上作不出實際的結論,有些疾病可作出精細的診断而無有效的藥物。中醫可用四診,按八網作出診斷,治之而癒,這是事實證明。

辨證論治,不是對症施治,「證」即是疾病的證狀或證據,也可以說是證候。辨證是要認識證候,從同一類似證候中鑑別其不同的因素,從不同的證候中研究其是否同一病機,從一個病人一系列證侯中找出其主要證候,從這個主要證候推求其主要病機,而這個病機又是人的體質,不同病邪,以及時間、環境,人事等多方面因素所構成。

由於它不是為找尋唯一致病因素;而是「多元」的衡量某一方面的主要問題,此主要作用為治療依據。

譬如同樣一個頭痛病,各個人的發病情況不同,表現有寒、熱、虛、實之別。如「寒」證受風寒而發,其證畏寒喜暖,口不渴,小便清長,遇風更甚,脈緩,舌苔白潤。「熱」證多因內熱而發,其證口苦口渴便閉溺赤,發熱畏熱,脈數舌苔黄乾。「虛」證有氣虛和血虚之不同;「實」證有表實和裏實各異。

頭痛又可按傷寒六經分型,頭痛在前額多為陽明證,痛在兩側者為少陽證,痛在後腦連脊背者為太陽證,痛而自利腹痛者為太陰證,頭痛而足寒,發熱脈反給細者為少陰證,痛而乾嘔,吐涎沫,四肢厥冷為厥陰證。我們辨別這些「證」,是以整體觀念和動態觀念來對待的,從這種觀點上歸結為陰陽、表裏、寒熱、虛實的八綱,從八綱得到了結論,方可得到有效的治療。如何辨證?可分下列幾方面:

一、辨人

首次接觸病人時,就可有一初步的觀念,視此人的性別,年齡大小,體態肥瘦,皮膚的色澤蒼白,萎黃或灰滯,目光有神無神,動作敏捷或遲鈍,言語爽朗或消沉,並從語言辨別南北方土之不同,談吐舉止中又可辨出文化程度,生活勞逸,嗜好習慣,性格開朗或憂鬱等。

因中醫治病是以人為主體,而且這些又是和辨證有密切關係,如肥胖的人多陽虛痰濕,清瘦的人多陰虛肝旺,多思慮者會傷脾,常發怒者會損肝等。

二、辨病位

主要根據病人主訴何處有病,是在身體淺表,還是在內部?是在上部,還是在下部?是在胸部,還是在腹部?在胸部要分左右;在腹部除分左右外,還須分上部中部下部,從而考慮那個臟器受病。

三、辨病因

病因一般外感六淫,內傷七情及不內外因三種,如頭痛的原因很多,因之治法也很多,前節已講了一個大概,因要找到病因,才能進行根本的治療,否則成為頭痛醫頭,脚痛醫脚的對症治療,不能有根治的效果。

如前面所說的外感風寒的頭痛,當然可能病人於頭痛前受了風寒,但這不能包括致病原因,因為同為受風寒者,並不個個生病,也不一定個個頭痛,這就是結合了病人的各種條件、因素,而產生了如「風」的一系列證狀。如惡風自汗;產生了如「寒」的一系列證狀,如惡寒無汗。所以中醫的病因原是結合了病理反應的綜合名稱。

四、辨病態

證狀雖千頭萬緒,但都所有共同的型態,古人以八個來作辨別的綱領,實在是臨床診治中重要的關鍵。

表證有表實、表虛、表熱、表寒,並有表裏俱實,表裏俱虛,表實裏虛,表虛裏實,表實俱熱,表裹俱寒,表熱裏寒,表寒裏熱等等,如此八個排列組成有很多類型,還有真熱寒假,真熱假寒等等。

在作病態上鑒別時,須綜合上述辨人、辨病位、辨病因,只有仔細在各方面辨明掌握了充分資料,才能下病態的結論。

五、辨病機

臨床對疾病不但要看到現在的症狀,還要了解過去情況,及預測未來的演變和結果。

如《傷寒論》按六經分類說明傷寒類疾病的發展過程,溫病按衞、氣、營、血四個層次來說明發展過程,當然能預見病機,並不等於能治疾病,須要正確的「論治」,才能阻遏病勢,化解病勢。清,喻嘉言强調臨床要「先議病,後議藥」,就是說臨床時對疾病有了正確的認識,才能找到有效的治方,這是千古不易之論,不過,今日時代不同,西醫臨床以辨病為務,一般講「證」由病而產生。古代中醫限於歷史條件,沒有科學的方法認識疾病的真實因素,所以只能做到辨「證」。但今日我們不能滿足的「證」,也要迎頭趕上時代,爭取學習現代醫學的新知識和方法,以補辨證論治之不足。

如無黃疸型的肝炎、皮膚及鞏膜都無病色,要檢驗血清方知肝功能不正常。又如急性腎炎,浮腫,溺赤等症狀消失了,不檢驗小便,不知小便中有無尿蛋白,紅血球、白血球。不過,這是新的應有的新知識,將來的中醫,不能沒有。

但臨床時,仍只能以此作為參考,處方仍以八綱為依據。因為肝炎的證侯,有的是濕盛、有的是熱盛、有的是脾陽虛、有的是肝陰虛;腎炎有的是肺氣壅塞,不能通調水道、有的是脾濕蔽阻或脾虛不能制水、有的是腎陽甚虛,水氣不化,或腎陰不足,不能濟水。非按臟腑辨證,依八綱施治,肝炎無藥可使肝功能歸於正常,腎病無法可使腎功能不歸於衰竭。

曾見有人極力搜求密方,結果歸於失敗,因此,我們研究辨病,臨床仍要以「辨證」為先,辨證可以從「病位」、「病因」找出疾病之所在和其發生原因,從「病態」分出疾病的「虛」、「實」即病情之有餘與不足,從「病機」找出疾病的演變和歸宿。

「辨證」之外,研究「辨病」,是我們迎頭趕上時代的一個步驟,將來,中國醫學是世界最完備的醫學。

(本文原載於政醫第九期,內容珍貴,轉載以供參考。)

作者簡介

馬光亞(1914/11//1~ 2005/9/1)生於湖南湘潭縣,自幼愛好文學及書畫,15歲隨湘中名醫彭文彩習醫,1947年參加中醫師考試,正式步入岐黃之途。1975年被中國醫藥藥院聘為教授,後任中醫學主任、中國醫藥學院副院長等職。著述頗多,如《中醫診斷學》、《中醫外診法》、《臺北臨床三十年》正續集、《溫熱病新解》、《臨床辨證與經驗實錄》等,對中醫學術有重大貢獻。