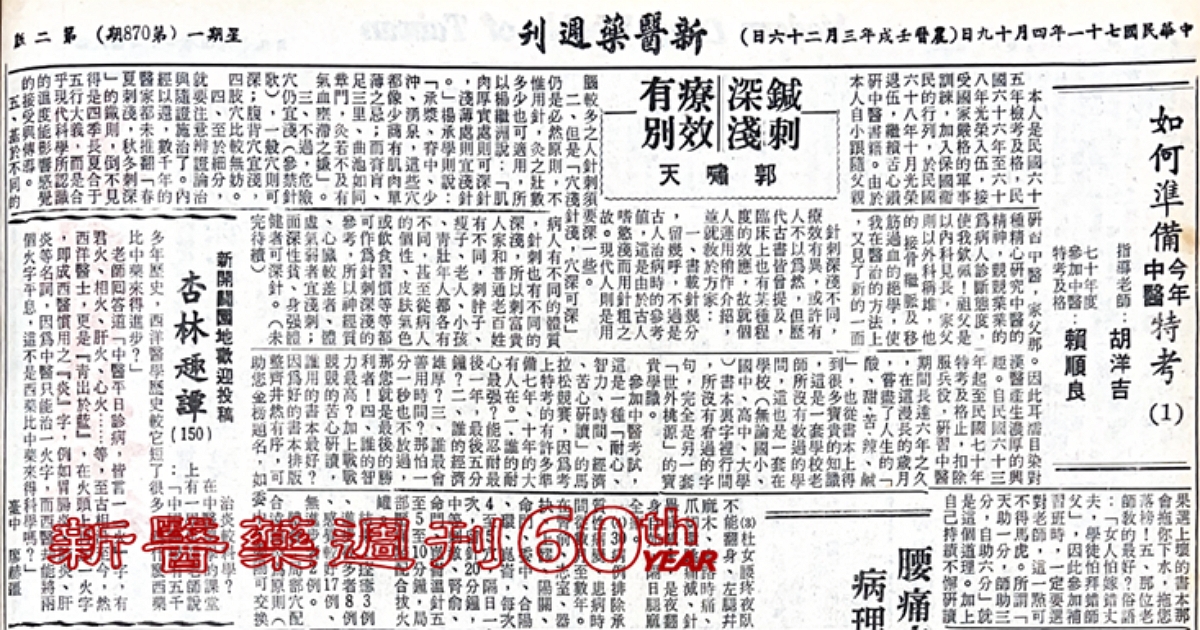

鍼刺深淺 療效有別

1982/04/19 新醫藥週刊第870~878期

文 郭嘯天

針刺深淺不同,療效有異,或許有人不以為然,但歷代古書皆會提及,臨床上也有某種程度的效應,故就個人運用稍作介紹,並就教於方家:

一、書載「針幾分,留幾呼」,不過是古人治病時的參考值,這是由於古人嗜慾淺而用針粗之故。現代人則是用腦較多之人,針刺須要深一些。

二、但是「穴淺針淺,穴深可深」仍是必然原則,不惟用針,灸之壯數多少也可適用,所以楊繼洲說:「肌肉厚實處則可深針,淺薄處則宜淺針」。楊承學則說:「承漿、脊中、少沖、湧泉,這些穴都像少商有肌肉單薄之忌;而膏肓、足三里、曲池如同章門,灸若不及,有氣血壅滯之嫌」。

三、不過,危險穴仍宜淺(參禁針歌),一般穴則可深;腹背穴宜淺,四肢穴比較無妨。

四、至於細分,就要注意辨證論治與隨證施治了。《內經》以還,數千年的醫家都未推翻「春夏刺淺,秋冬刺深」的鐵則,倒不見得是四季長夏合于五行大義,而是合乎現代科學所認識的溫度能影響感覺的接受與傳導。

五、基於不同的病人有不同的體質,針刺也有不同的深淺,所以刺富貴人家和普通老百姓有不同,刺胖子、瘦子、老人、小孩、靑壯年人都各有不同,甚至從病人的個性、皮膚氣色或飲食習慣等等都可作為針刺深淺的參考,所以神經質、心臟較差者、體虚氣弱者宜淺刺;面深性貧、身强體健者可深針。

六、《內經》也提到針刺深淺可依十二經氣血多少而定,如手足陰陽經脈刺痛,就認為足陽明脈大血多,氣盛壯熱,若不深針則病邪不散,並列舉足陽明胃經刺深六分、足太陽膀胱經深五分、足少陽膽經深四分、足少陰腎經深三分,足太陰脾經深二分,足厥陰肝經深一分,手之六經都不可過二分(註一)。同篇並說及深度不够,治病效果不會太好,超出深度也易造成脫氣如暈針等現象的發生。

七、以上是基礎運用,病是有表裡深淺、內傷外因之别的,針的深淺也該隨病的不同而不同,舉例言之:新病可由脈來決定,如脈浮病在表,宜淺針;脈沈病在裡,可深針,但是久病邪深,脈未必完全相符,就要醫者詳細審辦了。

八、在《內經》刺要論、刺齊論:「五刺應五臟……」等論中,其運用又可分毫毛腠理、皮膚、肌肉、脈、筋、骨、髓等分別,除了觀念的理解外,在實質上仍有其價值。

由於毫毛腠理與髓二部分不常運用,運用也非限於毫針(因穴道本身,或疾病淺深等因素之影響),僅將其他五種概括式的說明:如果手汗或皮膚病,針尖宜在皮下或皮下透穴;如果運動後的肌肉痠疼可留針在肉間;如果血管硬化,可貼近血管留針;如果是神經痛或肌腱傷,可留針在筋部;如果是關節炎疼痛,針可抵骨。

九、於是,依肺主皮毛,皮毛仍歸肺屬,治肺似可斜皮毛之部以入通於肺,治心可針血脈之部以入通於心,餘可類推。南豐李梃就曾列舉:「除寒熱病宜於天部行氣(不含骨蒸之類的內熱或內寒,純為肌表的寒熱)。經絡病宜於人部行氣,麻痺疼痛宜於地部行氣」。麻痺疼(不是麻、痺、疼、痛四種,而是四種混合為一的症狀),所指應是中風久虛之類病人(天、人部行氣不贅)。中風是內風為主,病在內,「麻」雖似在肌表,但其因在內,故而在地部行氣,這是考慮到病因本身而定深淺,不能以在表面的麻而淺針。

十、在針之運用上又有諸多補瀉手法,各有深淺之分,也各有其理論基礎與運用時機,本文不擬深入。

十一、需要介紹的是「適應現象」與針刺深淺的關係,所謂適應現象(Adaptation)就是感覺接受器在經過了一段時間的刺激以後,同樣的刺激在感覺纖維上所發生與奮波的頻率逐漸減低,這種現象就叫做適應,也就是說,當針刺入肌體,隔了一段時間以後,在同一深度捻針却無針感,這就是發生適應現象,必須將深度略作調整重新捻針,效果才可持續,針感才會再現。

十二、故而,臨床上的運用,偶而也會和理論不能完全相符,也就是說依病症深淺下針而無針感或效果,這是因為對病邪、病症的綜合診斷有失或病機有所轉變等多因素的影響所致(註二),但針刺深淺總以針下得氣為準,故《內經》說:「經氣已至,慎守勿失」,「淺深在志,知病內外」,明白指出以針感之所在來定深淺,並可對照針感所在之深淺,作為病邪診斷的參考。

最後,個人覺得楊繼洲的「諸家刺齊異同」頗有道理,錄之於後,作為總結:

《靈樞》經說:「剛下針祇要淺刺過皮,可以驅除在表的陽邪,而引來氣血(註三),繼則刺入稍深,過皮至肌,趕走在裡的陰邪,最後刺入極深部(地部),使穀氣(正氣)恢復」,這是《靈樞·刺齊論》的大旨。我曾讀《難經》,看到丁德用針灸師註解說:「人的肌肉有厚有不厚,但皮膚部位是通心肺的部位,為陽氣所行,肌肉之下為通肝腎的部位,是陰氣所行」,這段話發揮了《靈樞》的主旨却更詳明;到了孫思邈著《千金方》說:「針入一分,就可知道天部之氣(與《靈樞》淺刺過皮引來氣血之意合),針入二分,就可知道呼吸的出入,上下水火之氣(也與再刺深至肌肉以達陰邪部之意相合),針入三分,就可知道四時五行,五臟六腑順逆之氣(也與最後刺入極深而致穀氣意思相合,這也是根本)。

《玄珠密語》則說:「入皮三分是心肺部位,為陽氣所行;入皮五分是腎肝部位,為陰氣所行(這是取自《易經》三天兩地之數)」,這一說可算是詳細明白了。及至後代醫賢所著圖書,又有將一分加到十分的說法,刺齊的方法是更詳細周密了,但是大致說來各種學說博約不同,其理互有差異,但却互相發明,都可以不必廢棄。

本文承家父母之教正,謹此叩謝!並蒙靖海弟,定陸弟之協助,一併致謝。

作者簡介

郭嘯天(1955~2014年),台灣知名中醫師、針灸師。中國醫藥學院中醫研究所碩士,美國諾貝爾大學醫學博士,曾任考試院中醫師考試典試委員,中藥典編輯委員,中華自然療法世界總會常務理事、台北市中醫師公會理事。