救人的方法越多越好 前總統府資政陳立夫國醫節賀詞 勉勵中醫藥界保持高尚傳統精神 促進中西醫合作造福人群

前總統府資政陳立夫先生,向來對於中醫藥之愛護可說是無微不至,時常鼓勵中醫藥界人士,復興中華文化,將傳統中醫藥發揚光大。

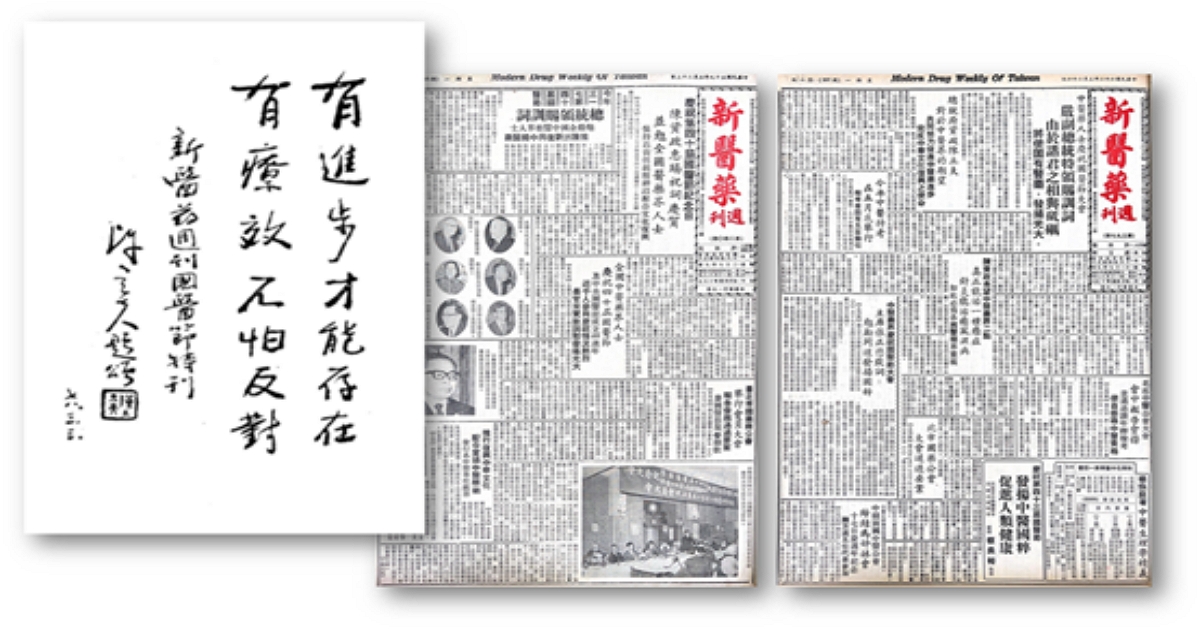

「救人方法,愈多愈好」,陳立夫先生強調中西醫療合作成功,將是最完整醫療,增進人類健康必大貢獻。適逢新醫藥週刊創刊六十年及第95屆國醫節大會,茲將陳立夫先生於第40屆和第43屆國醫節賀詞全文刊載,以緬懷陳立夫先生對於中醫藥發展之研精覃思、遠見卓識。

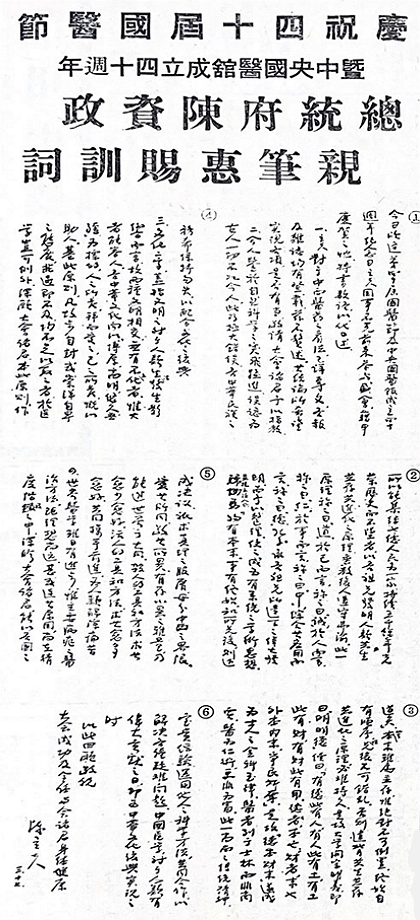

今日欣逢第四十屆國醫節及中央國醫館成立四十週年紀念日,立夫因事不克前來參與盛會,藉申慶賀之忱,特書數語,以代口述。

(一)立夫對於中西醫藥之看法,已詳專文,各報及雜誌均有登載,茲不贅述,其結論所希望實現各項,是否有當,敬請大會諸君,予以指教。

(二)今人鑒於自然科學之突飛猛進,誤認為古人一切不如今人,此乃極大錯誤。吾中華民族之所以能集結七億人民為一家,持續五千餘年光榮歷史而不墜者,以吾祖先發明人類共生共存進化之原理,垂教後人遵守弗渝,此一原理,稱之曰「道」,於己而言,稱之曰「誠」;於人而言,稱之曰「仁」;於事而言,稱之曰「中」;綜合其應用而言,稱之曰「德」;孔子承吾祖先所遺下之偉大發明,而予以整理,使之成為有系統之學術思想,並提示後人曰:「物有本末,事有終始;知所先後,則近道矣。」此言本末雖屬並存,惟先後不可錯亂,否則,違背共生共存進化之原理,必難持久,是故大學開宗明義,即曰「明明德」,續曰「有德此有人,有人此有土;有土此有財,有財此有用。德者,本也,財者,末也,外本內末,爭民斯奪」,是故「德本財末」遂成為士人之金科玉律,醫者列於士林,而非商賈,醫為仁術,更非為富,此一高尚之傳統精神,務希保持勿失,以配合文化之復興。

(三)文化二字,蓋指文明之對於人類生活發生影響而言,故兩種文明相交,無有不互化者,惟大者能容人,吾中華文化向以「博厚、高明、悠久、無疆」為標的,人之所長,拜而受之,己之所長,概以助人,基此原則,凡故步自封,或崇洋自卑之態度,非過即不及,均不足以取之,於醫學豈可例外,深願本會諸君本此原則作成決議,祇求真理之服膺,毋分中西之界線,愛其所同,敬其所異,有存小異之雅量,乃能進世界於大同,殺人之工具和方法,求其愈少愈好,活人的工具和方法,求其愈多愈好,共同攜手前進,為人類解除痛苦。

(四)世界醫學雖日有進步,惟主要病症之醫治方法,距離理想尚遠,甚或連其原因,尚在猜度階段之中,深盼大會諸君,能以吾國之寶貴經驗,運用他人科學方法,以解決各種疑難問題,中國醫藥,對於人類有偉大貢獻之日,即為中華文化復興實現之時。

以此四願,敬祝大會成功,及全體與會諸君身體健康。

當兩種不同型的文化相接觸的時候,雙方各有他自己的缺點和優點,是當然的。任何一方面能吸收對方的優點以補救自己的缺點,必定能佔上風,因為這樣,人所能者已盡能,己所能者人不能,勝利是屬於大而能容,謙而好學者,乃為必然的結果。西醫的基礎是自然科學,以數、理、化為主;中醫的基礎是易學,以數、理、象為主,各自成體系。前者之研究對象為物,人既為萬物之一,自亦在研究對象範圍之中,以人為物,視為當然,依此延進成就不少,於是面型可以改造,骨斷可以釘補,肺失去功能可代之以人工肺,腎臟可以移植,心跳可助以電能,體內各部之不能見者,可用X光透視之,膽為石塞則割去之,肺有結核則挖除之,凡此皆有顯著之成效,不能不稱之為醫學上之大進步也。後者研究之對象為宇宙萬物之生存原理,認為人為一小宇宙,其生存原理毫無例外,人雖為萬物之一,然終與一般物質有所不同,其為萬物中靈性最佳者,有自動調整之偉大功能,其無時無刻不在動變中如能保持其中和,則謂之健康;失去中和,則稱之謂疾病;以醫藥之助使之回復中和,則又回復健康,故曰:「致中和,天地位焉,萬物育焉」。故以人視人,其調整之重點,則視體內各部位之相對者,其盈虛消長之變化以何而定,總稱之約陰陽,而研究體內各部門之相互關係及其相生相剋之影響,其結論為源於五種基本動象,統稱之曰五行,動象向上者以「火」為代表;向下者以「水」為代表;從一點向四面八方發展者以「木」為代表;從四方八面向一中心凝集者以「金」為代表;其平行而不傾者以「土」為代表。五行者,合而言之,唯一正弦弧之動波,分而析之,則為用以調整之各種不同之力,以達致中何為歸也。每一藥物,在人體內走何種經脈,對某部門生何種力量(五行動向),均須作詳盡之研究,具物理、化學二者之功能,以治疾病者也,其為植物,則其根、其莖、其葉、其花,各依其藥性而分別其用途,毋使稍有錯失。中醫藥之理論基礎簡述如上,而其體系,確實完整而能自圓其說。謂之不科學,其可得乎?苟一西醫能以寬大之胸懷,研究中醫之全盤理論與實際,我信其必不再以「不科學」三字批評中醫;反之,尚一中醫具有自然科學之學養以視西醫,我信其必不再之保守之態度,作自滿之想法,而願學習他人之所長,以補自身之缺點,兩者最後可得同一之結論如下:

中醫藥界慶祝四十屆國醫節大會主席吳海峯理事長恭讀總統訓詞及陳資政訓詞情形