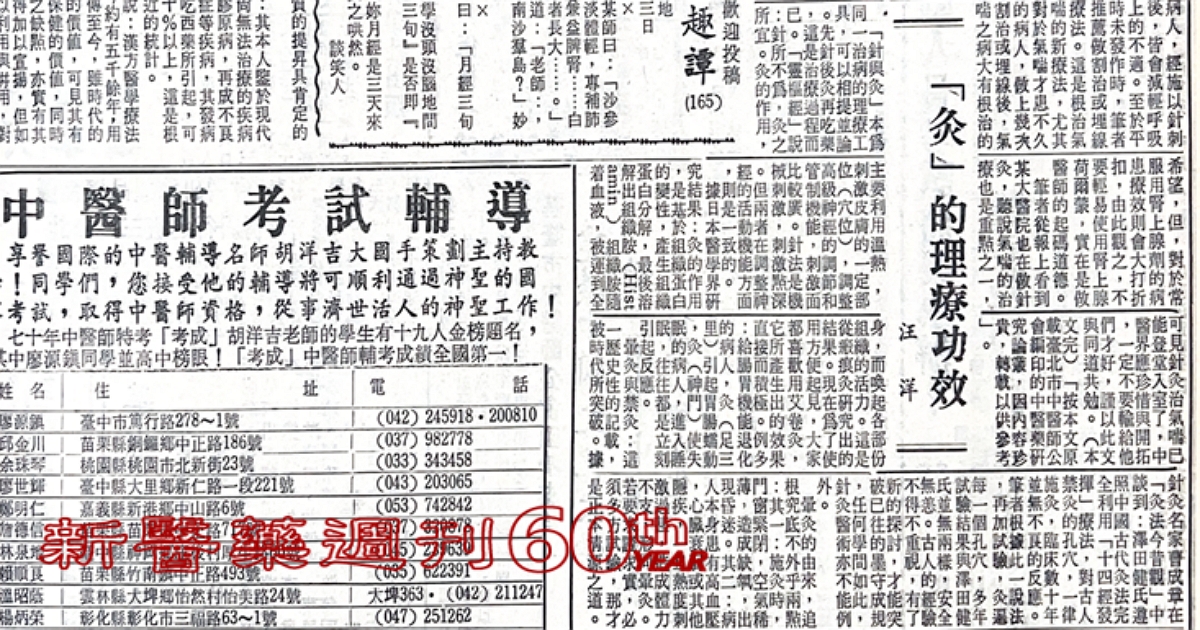

「灸」的理療功效

1982/08/02 新醫藥週刊第885期 第二版

文 汪洋

「針與灸」本為同一治病的理療工具,可以相提並論。先針後灸再吃藥,這是治療過程而已。《靈樞經》說:「針所不為,灸之所宜」。灸的作用,主要利用溫熱刺激皮膚的一定部位(穴位),調整高級神經的調節和管制機能,刺激面比較廣。針法是機械刺激,刺激點深,但兩者在調整神經的活動機能方面,則是一致的。

據日本醫學界研究結果,灸的作用,是基於組織蛋白的變性,產生組織蛋白分解,最後溶解出組織胺(Histamin組織胺隨著血液,被運到全身,而喚起各部份組織的活力。這是從瘢痕灸研究出的結果。現在為了使用方便起見,大家都喜歡用艾卷灸,它所產生出的效果直接而積極。例如給腸胃機能退化的病人,灸(足三里)引起胃腸蠕動;灸(神門)使失眠的病人,進入睡眠,往往都是立刻引起反應。

暈灸與禁灸

這一歷史性的記載,被時代所突破。據針灸名家曹成章在〈灸法今昔觀〉中談到:「澤田健氏遵照中國古代灸法完全利用《十四經發揮》療法,對古人禁灸的孔穴,一律施灸,臨床數十年並無不良的反應」。

筆者根據此一說法,再加試驗,灸遍每一個孔穴,多年試驗結果與澤田健氏並無兩樣,安全無恙。古人的經驗,不得不重視,有了新的探討,才能突破以往的墨守成規,任何學問如此,針灸醫術亦不能例外。

暈灸的由來,追根究底不外乎兩點:其一,施灸時,門窗緊閉,空氣稀薄,造成缺氧,出現昏迷。其二,病人本身患有高血壓,心臟衰弱或其他隱疾,一旦熱度刺激過甚,造成體力不支,形同暈灸。若要求證求實,必須多方試驗,那才是正本清源之道。

「灸」的原料是艾葉,它是多年生的草本植物,屬於菊科。《本草從新》說:「艾葉苦辛。通十二經,走三陰、理氣血、逐寒濕,能除百病」,根據化驗結果,艾葉含氮有機物(主為蛋白質)十一•三%可溶於乙醚的成分四•二四%,無機成分(鉀、鈉、鈣、鐵、鋁、鎂)八•四四%。自古以來,艾葉有王冠消毒之稱,五月端午插於門前,相傳至今,歷久不衰,這就是它的存在價值。

灸與艾的治癢功效,有至高無上的利用價值,無論任何一種癢,例如斑癬、腳氣、過敏,甚至於是滴蟲,有藥到病除之功效,其療法是先將艾葉煮成水(趁熱洗,然後用艾條灸,百試百驗、療效宏大。其次對於各種痠痛、虛寒、貧血,久病形成肌肉萎縮,只要耐心的灸,有意想不到的功效,這就是中華醫術的偉大。